■ 박광희 칼럼 - 누리백경(百景)(230)

우리에게는 ‘아랑 드롱’으로 잘 알려져 있는 미남배우의 대명사 ‘알랭 들롱’이 안락사를 결심하고, 이 사실을 대내외에 밝혀 화제다. 1935년생으로 올해 87세.

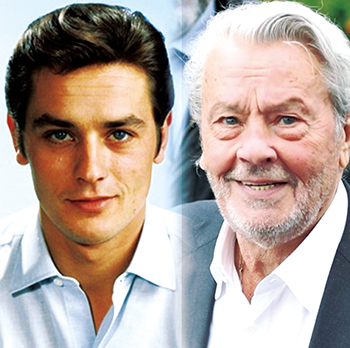

만인의 흠모 대상이었던 그도 세월을 비껴갈 수 없었는지, 사진으로 보는 그의 지금 모습은, 백발이 성성한 데다 주름 가득한 얼굴이 영낙없이 노회한 ‘망구(望九)의 노인’ 그대로이고, 형형한 푸른 눈빛만 살아있다.

그의 아들 앙토니 들롱은 최근 언론을 통해 “아버지가 내게 안락사를 부탁했다”고 밝히고, 아버지 들롱 자신이 세상을 떠날 순간을 결정하면, 그의 곁에 머무르며 임종을 지키겠다고 약속했노라고 전했다.

# 들롱이 ‘조력 자살’인 안락사 의사를 밝힌 건, 이번이 처음은 아니다. 그는 지난해에 한 공영방송 TV와의 인터뷰에서, 자신은 안락사가 불법인 프랑스가 아니라 스위스에 거주하고 있다면서, 그렇게 해야 할 상황이 되면 주저 없이 안락사를 택할 것이라고 말했었다. 들롱은 1999년 안락사가 합법인 스위스 시민권을 취득한 이중국적 소지자다.

그는 “나이 든다는 건 끔찍하다. 우리는 나이라고 불리는 것에 대해 아무것도 할 수 없다. 우리는 특정 나이, 특정 시점부터 병원이나 생명유지장치를 거치지 않고, 조용히 이 세상을 떠날 권리가 있다”고 말하기도 했다.

그러면서 들롱은 “내가 기르고 있는 반려견 루보(3년생)가 나보다 먼저 죽는다면 더 바랄 게 없지만, 만약 내가 먼저 죽게 된다면, 수의사에게 루보와 함께 가게 해 달라고 부탁하겠다”며 “루보가 내 무덤 앞에서 슬퍼하다가 죽는 것보다는 그게 더 낫다”고 덧붙여 말하기도 했다.

알랭 들롱의 ‘생사관’을 잘 보여주는 대목이다. 그는 2017년 영화계를 은퇴한 이후 2019년에 뇌졸중 수술을 한 뒤 줄곧 스위스에 머물러 왔다.

# 알랭 들롱의 본명은, 알랭 파비앵 모리스 마르셀 들롱으로 특이하다. 부모의 이혼 후 재혼한 어머니와 살며 불우한 청소년기를 보냈다. 학교 때는 행실불량으로 여러 학교를 전전하며 퇴학당하기를 밥먹듯 했다.

1957년 <여자가 다가올 때>로 영화배우로 데뷔하기 전까지는 돈을 벌기 위해 웨이터, 짐꾼, 점원 등 잡일을 하며 어려운 바닥삶을 살았다.

그러다 배우 데뷔 3년 뒤인 1960년 르네 클레망 감독의 <태양은 가득히>로 단숨에 세계적인 스타로 발돋움 했다. 대표작으로는 <파리는 불타고 있는가>(1966), <태양은 외로워>(1962), <볼사리노>(1970), <조로>(1975) 등이 있다.