박광희 기자의 ‘세상만사’

‘길고긴 여름날이 짧기만 한것은/ 언제나 분주한 어머님 마음/ 정성으로 기른 자식 모두들 가버려도/ 근심으로 얼룩지는 모정의 세월/ 아~ 가지많은 나무에 바람이 일듯/ 어머니 가슴에는 물결만 높네’

가수 나훈아의 ‘모정의 세월’이란 노래의 2절 가사다. 새끼들 겉만 낳았지 속까지 낳은 건 아니어서 열이면 열이 다 제각각인데, 어머니는 흡사 생인손(손가락 끝에 나는 종기) 앓듯 그 열새끼 모두를 아까워 하기도 하고, 아파하기도 하며 메마른 가슴에 꽁꽁 저며두고 산다.

27년 전, 어머니께서는 오남매 자식 중 셋째아들을 불의의 사고로 스물여덟 푸른 나이에 저세상으로 먼저 보내는 참척(慘慽, 아들, 손자가 앞서 죽는 것)을 보셨다. 비보(悲報)를 듣고 밭에 가셨다 허겁지겁 서울의 한 병원 영안실에 올라오신 어머니는 넋두리처럼 “차라리 어려서 아플 때 죽지…” 하셨다. 어려서 워낙에 약골(弱骨)이었던 동생이었던지라 그때 일찌감치 잃고 잊고 살 것을… 하는 심사였지만, 그제나 지금이나 먼저 죽어 가슴에 묻기는 매한가지 아니겠는가.

그렇게 아들을 가슴에 묻고 난 2년 뒤, 미처 숨 고를 사이도 없이 당신의 하늘인 아버지께서 직장 일터에서의 낙상(落傷)사고로 돌아가셨다. 40년 가까이 허구많은 역경과 환난 속에서도 큰소리 한번 내지 않고 구순하게 지내오던 분들이었다.

아버지는 그야말로 커다랗고 따뜻하고 든든한 어머니의 울타리였다. 그럼에도 밖으로 드러내고 잔정 표시 못하는 아버지에 대한 어머니의 제일 친근한 호칭이 ‘자갸[自家]였다. 이 말은 ‘자기’보다 조금 높임말이지만, 흔히 쓰이는 말이 아니어서 어렸을 땐 이 말뜻이 늘 궁금했었다. ‘자개그릇’의 ‘자개’인가 갸우뚱 거려지기도 했다.

그런 당신의 하늘이 무너져 내리자, 그후로 어머니는 얼 빠진 사람처럼 정신을 반쯤 놓고 사십여리나 되는 읍내거리를 배회하기 일쑤였다. 그리곤 자식들 손에 이끌려 선산의 아버지 묘에 성묘라도 가면 느닷없이 “미친놈!”하고 냅다 욕지거리 한번 푸지게 해대고는 꺼이꺼이 산이 떠나가라 우셨다. 야속함이 극에 달했음의 몸짓거리에 다름 아니었다. 육시랄, 염병할, 오살할, 용천지랄, 주리틀, 후레자식… 등등의 비속한 막욕들이 시때없이 이리저리 마구 날아다니는 무지스런 시골동네에 살면서도 생전가야 자식들에게 “이런 버커리!”(버커리란 늙고 병들거나 또는 고생살이로 쭈그러진 여자를 얕잡아서 이르는 말로 ‘이런 바보!’ 정도를 뜻한다.)가 고작의 욕이었던 어머니다.

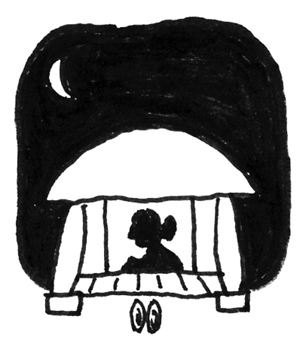

그 어머니가 이제 치매로 그적의 총기를 잃어간다. 그전에 이따금 당부하시던 말씀- “나 죽으면 늬 아버지 곁에만 묻어다오.”도 잊으신지 오래다. 아… 아랑곳 없이 가정의 달 5월의 하늘은 푸르기만 하다.