박광희 기자의 ‘세상만사’

초·중·고 학창시절 추억거리의 하이라이트는 뭐니뭐니 해도 수학여행이다. 여행이 그닥 자유롭지 못하던 시절, 집 떠나 먼길을 가는 설레임과 낯선 세계와의 경이로운 만남은 떼거리 여행이 주는 불편함을 상쇄시키고도 남았다.

말이야 번듯하게 ‘현장학습’을 내건 명승고적 탐방여행이었지만, 이때의 해방감을 그 무엇에 견줄 수 있을까. 태고(太古)의 전설이 살아숨쉬는 자연을 만나고, 수천년 전의 역사를 더듬어 가던 시간들은 흡사 타임머신을 타고 옛날로 돌아간 듯한 착각에 빠지게도 했다. 아직은 제대로 여물지 않은 풋내 나는 어린 영혼이었지만, 어렴풋이나마 머잖은 미래의 ‘참 나’를 그려보게 되었던 자유로운 자각의 시간도 가졌었다. 아산만 언저리 촌아이에게는 모든 것이 놀랍고 새로웠다.

첫 수학여행은 ‘국민학교’ 6학년 때였다. 고작해야 두개 반 120여명에 불과했던 터라 전세를 낸 버스 두 대에 나눠타고 공주 마곡사와 계룡 갑사, 부여 낙화암과 고란사, 그리고 은진미륵이라는 대불(大佛)이 있는 논산 관촉사를 2박3일의 일정으로 돌았다. 유적 유물을 돌아보는 신비스러움도 신비스러움이지만, 백제 의자왕 때 3천궁녀가 나·당 연합군에 쫓겨 꽃잎처럼 팔랑팔랑 뛰어내렸다던 낙화암에서 시퍼런 백마강을 내려다 보며 어찔어찔 현기증을 일으켰던 기억, 비포장 자갈길로 뒤뚱대며 천길 낭떠러지 같았던 산간 계곡을 타고 오르던 버스에서의 아찔함… 그 촌스러운 기억들이 아직도 생생히 떠오른다.

당시 각급 학교들의 수학여행지는 정석코스처럼 중3 때는 경주, 고3 때는 강원도 설악산으로 굳어져 있었다.

원래 수학여행은 이 땅에 근대적 교육이 도입되기 시작한 1900년대 초에 각급 학교에서 시행되었고, 광복 후부터는 일반화 되어 거의 모든 교육기관의 필수 교외 현장체험학습 프로그램이 되었다. 그 바탕에는 단순히 지식 전수를 넘어선 ‘전인(全人)교육’이라는 묵직한 학교 교육목적이 깔려 있었다.

그러다 서울 인창고 수학여행단의 대형 열차사고, 서울 경서중 수학여행단의 모산기차 건널목 사고 등의 대형사고가 잇따라 터지고, 학생들의 일탈행위 등이 빈번해지면서 일시적으로 수학여행이 중지되기도 했다. 그러나 세월은 흐르고 흘러 이제는 제주도는 물론 해외로 수학여행을 가는 게 보편화 돼 있다.

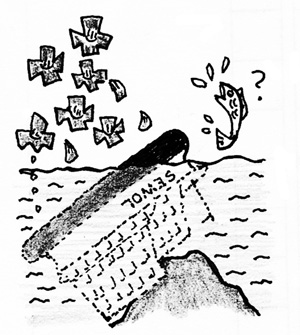

그런데 또다시 믿기지 않는 대형참사가 터졌다. 경기 안산의 단원고 학생 325명이 배편으로 제주도 수학여행길에 나섰다가 여객선이 좌초돼 269명이 실종되고 4명이 죽었다. ‘세월호’라는 이름을 가진 대형크루즈선이 꽃다운 아이들의 1만6천380년이란 남은 세월을 바닷속 뻘 속에 묻었다. 언제까지 이런 후진적 대형참사가 계속 이어질 것인지 참으로 가슴 답답하고 안타깝기 그지없다.