■ 송명견 교수의 재미있고 유익한 옷 이야기(26)

어떤 나라가 아무리 좋은 자원을 지니고 있어도 그걸 지켜낼 힘이 없다면 자원자체는 물론 땅덩어리와 국권까지도 빼앗길 수밖에 없게 된다. 최근 인도와 스리랑카 등 동남아시아를 여행하면서 필자는 그 냉엄한 약육강식의 역사 현장을 눈으로, 거듭 확인 할 수 있었다.

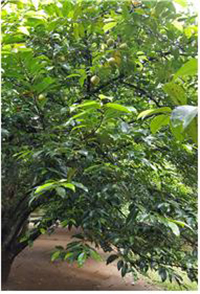

특히 유럽의 열강들이 일찌감치 바다를 누비며 아시아 여러나라에 서둘러 깃발을 꽂고, 착취극을 벌인 슬픈 역사가 가슴 쓰린 이야기로 다가왔다. 남인도 어느 지역을 지나던 길에, 특별히 잘생긴 나무에 매달려 있는 육두구(nutmeg) 열매를 보면서, 필자는 특별한 감회에 휘말렸다. 육두구는 후추처럼 음식의 맛을 돋궈주는 향신료다. 이 앙증스러운 열매가 세계의 역사를 바꾸어 놓았기 때문이었다. 육두구에 맛을 들인 유럽인들이 동쪽으로 동쪽으로 배를 몰고 가 열매를 따내면서 곳곳을 식민지 삼았다. 맨 먼저 대항해 시대를 연 나라는 포르투갈이었다. 뒤이어 네덜란드, 스페인, 프랑스인들이 뛰어들었고 뒤늦게 영국이 여기에 눈을 돌렸다.

여러 향신료 가운데 가장 유럽인들의 입맛을 사로잡은 것은 인도네시아에서 나는 육두구였다. 이 육두구를 구하기 위해 배를 띄웠던 영국이 인도네시아에 상륙했을 때, 그 곳에는 이미 네덜란드가 먼저와‘작업’을 하고 있었다. 네덜란드의 저항에 부딛친 영국은 하는 수 없이 발길을 돌리다가 인도에 들르면서 뜻밖의‘대박’을 만나게 된다. 그야말로 역사를 바꾸는‘보물’을 만났다. 면직물이었다. 빈손으로 돌아가는 대신 실험적으로 가져간 면직물이 육두구가 따를 수 없는 엄청난 이익을 만들어 냈다. 유럽인들의 외피가 완전히 면직물로 바뀌었다고 할 만큼 거센 유행의 바람을 일으켰다.

영국의 산업혁명은 바로 이 면직물 유행의 폭풍이 몰아치면서 일어난‘대란(大亂)’이었다. 영국은 내친김에 인도를 집어삼켜버렸다. 그리고 인도의 면직물 기술자들의 엄지손가락과 손목을 자르는 만행까지 저지르면서 기술력을 말살시켰다. 자연히 인도의 면직물산업은 몰락의 길을 걸었고 그렇게 인도는 모두를 빼앗긴 비참한 신세로 전락했다.

오늘날 인도는 스스로 수학의 강국이고 세계제일의 아이티 대국이라고 말하지만, 부(富)와 빈곤이 극대화된, 빈부격차가 공존하는 나라인 것도 사실이다. 형형색색의 사리(인도의 전통의상)를 걸친 아름다운 여인들이 시선을 끄는가 하면, 곳곳에 남루한 행색의 맨발차림 걸인들도 적지 않다. 자동차와 달구지가 함께 거리를 누빈다. 자동차의 크락션 소리에도 아무반응 없이 느릿느릿 활보하는 소와 개들이 뒤엉킨다. 과거와 현재가 묘하게 어우러져 있는 이런 도시 풍경도, 사실은 힘이 없어 면직물 산업을 지켜내지 못한채 골든타임을 놓친 여파라고 말하는 사람들이 적지 않다.

스리랑카에도 향신료 때문에 주름 잡힌 역사가 곳곳에서 관광객을 맞고 있었다. 모두들 일찍 눈을 뜨지 못했고, 그래서 힘이 없었고, 그래서 빼앗겼던 아시아 국가들이 겪은‘공통된 처지’가 가슴 아팠다.

나도 우리도 다시 한 번 주변을 둘러볼 필요가 있을 듯하다.