박광희 기자의 ‘세상만사’

휴일 아침, 불을 켠듯 눈이 부시게 아침햇살이 거실 가득 쏟아져 들어와 반기듯 서둘러 창문을 여니, 하늘은 푸르디 푸르고 귀에 익은 뻐꾸기 울음소리가 손에 잡힐듯 들려왔다. 필경은 집 앞 달마사 숲에서 우는 소리이지 싶다.

문득 어렸을 적 이맘때 쯤이면 고향마을 앞 소나무숲에서 꿈결처럼 나른하게 들려오던 뻐꾸기 울음소리가 생각났다.

그놈의 실체를 눈으로 확인한 건 ‘국민학교’에 입학하고부터였다. 집에서 학교까지 5리 가까운 거리를 논길, 밭길, 산길로 걸어다녔는데, 뻐꾸기가 울 무렵이 되면 소나무꽃인 송화(松花)가루가 노란 연막연기처럼 바람에 날리는 모습이 신기해 소나무 밑둥을 발로 쿵쿵 짓찧어대며 소나무를 흔들어댔다. 그때 그 아이들의 소란에 푸드득 하니 거무튀튀한 새가 날아오르며 ‘뻐꾹~’하고 울어대니 바로 그놈이 울음소리만 귀에 익었던 뻐꾸기였다.

‘송화가루 날리는/ 외딴 봉우리/ 윤사월 해 길다/ 꾀꼬리 울면/ 산지기 외딴집/ 눈먼 처녀사/ 문설주에 귀 대이고/ 엿듣고 있다’

청록파 시인의 한 사람인 박목월(朴木月) 시인의 <윤사월(閏四月)>이란 시다. 향토색 짙은 7.5조의 운율을 가진 민요풍의 서정시로 이 무렵 외딴 산골의 고즈넉한 풍경을 한 폭의 수채화처럼 그려놓았다. 노란 송화가루를 눈으로 볼 수 없는 산지기 외딴집의 눈먼 처녀에게 꾀꼬리(혹은 뻐꾸기라 해도 좋은)는 울음소리로 봄을 전해 주는 매개체다. 이 봄날의 서정시는 중학교 때 배웠다. 이후 이맘때가 되면 이 시를 읊조리며 시름시름 향수병(鄕愁病)을 앓았다.

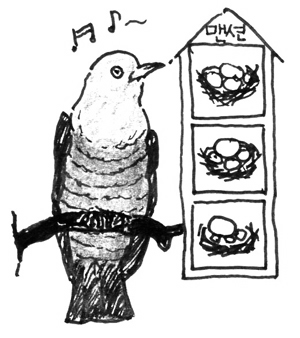

뻐꾸기는 두견이과 새로 몸길이가 33cm쯤 되는 중형 새다. 등과 멱은 회청색이고 아랫배는 흰바탕에 암적색의 조밀한 가로줄무늬를 하고 있는데, 초여름에 남쪽으로부터 날아오는 여름철새다. 이놈이 기이한 것은 멧새, 때까치, 노랑할미새, 지빠귀 등 딴새의 집에 알을 낳아 부화시킨다는 것이다. 이른바 ‘탁란(托卵)’이다.

뻐꾸기 암컷은 번식기가 되면 보통 12~15개의 알을 낳는데, 한 번에 1~ 3개 정도의 알을 낳는다. 알 낳을 때가 되면 다른 새들의 암컷을 유심히 관찰한 뒤 딴새 둥지에서 알 한개를 밖으로 밀어내고 자신의 알을 낳는다. 그곳에서 부화된 뻐꾸기 새끼는 원래 집 주인인 새의 새끼와 알들을 본능적으로 밀어내고 20~ 23일간 가짜 어미로부터 먹이를 받아먹은 뒤 둥지를 떠난다. 그러는 동안 친어미 뻐꾸기는 새끼둥지 주변을 맴돌며 울음소리로 핏줄을 계속 확인시킨다.

이런 뻐꾸기와 같은 얌체족이 인간세상에도 있어 계약금만 내고 고급아파트에 무단거주하는 ‘뻐꾸기가족’이 늘고 있다니… 이젠 서정·낭만으로 생각할 뻐꾸기가 아닌 것 같아 왠지 씁쓸해진다.