박광희 기자의 ‘세상만사’

1960, 70년대만 해도 대학생들은 선택받은 지식인으로 우리 사회에서 뻐근하게 남다른 대접을 받았다. 특히 서울에 있는 4년제 대학 배지만 가슴에 달고 있어도 어지간한 일은 모두가 용납되고 용서됐다. 그래서 가짜 대학생들이 독버섯처럼 생겨나기도 했다.

차비가 없어도, 술값이 없어도 가슴의 배지로 한번쯤은 대충 넘어갈 수 있었고, 학생증을 담보로 술값 외상은 프리패스였다. 하긴 당시에는 워낙에 가난한 대학생이 많았던 터여서 ‘앞으로 큰 일 할 사람’에게 몇푼 되지 않는 술값은 대학가 학사주점 주인장의 바다같은 넓은 아량으로 접어주기도 하는 그 시절의 정 같은 게 있었다. 주인장들은 그랬다.- “그래도 대학생인디 설마하니 술값 떼어먹을라구…”

소 팔고 땅 팔아 오로지 입신출세(立身出世)를 위해 온 집안의 기대를 두어깨에 짊어지고 어렵게 대학을 다니고, 대학은 또 그들의 고혈을 짜내 찬연한 상아탑(象牙塔)을 쌓아올리는 모습을 보고, 당시 우리나라에 왔던 중국의 세계적인 석학 임어당(林語堂)은 한국 대학의 모습을 소뼈로 지은 탑이라는 뜻으로 ‘우골탑(牛骨塔)’이라고 비아냥 거렸다.

그때는 가난한 대학생들이 학비를 벌 수 있는 아르바이트 일자리가 많은 게 아니어서 소위 일류대학에나 다녀야 먹고 자는 게 해결되는 입주(入住) 가정교사가 가능했고, 그렇지 않은 경우에는 중소기업의 사환, 공장 심부름꾼으로 몸품을 팔았다. 그때도 기숙사 입실은 하늘의 별따기였고, 그도저도 안되면 아예 낮에는 직장엘 다니고 저녁에 야간대학엘 다니며 향학열을 불태웠다. 그들의 한결같은 열망은 ‘내일은 태양’이었다.

그러던 대학가의 풍속도가 확 달라졌다. 그런대로 낭만을 구가하던 옛적의 대학 모습이 아니다. 요즘 대학가에서는 어렵사리 대학생활을 꾸려가는 학생들을 싸잡아 ‘스튜던트 푸어(Student poor)’라고 지칭한다.

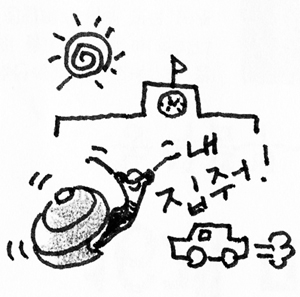

한 청년노조의 조사에 따르면, 서울 소재 대학생 수는 49만5천여명이고 이중 지방출신이 16만2천여명으로 32.7%에 달한다. 세명 중 한명은 지방출신인 셈이다. 이들의 40% 가까이가 한달평균 30만원 가까이 하는 월세 자취생활을 하고 있고, 전세자취, 하숙, 고시원, 기숙사 순으로 어려운 일상을 꾸려가고 있다. 그런 그들의 주거형태를 두고 희한한 신조어도 생겨났다. 주거가 불안정한 학생들을 껍데기집 없는 달팽이 같다 하여 ‘민달팽이족’, 싼 방을 찾아 옮겨다닌다 하여 ‘메뚜기족’, 싼 곳에 눌러앉는다 하여 ‘말뚝족’, 하루 4~5시간 걸려 지방에서 통학한다 하여 ‘마라톤족’이라 부른다는 것이니, ‘배우고 때로 익히니 또한 기쁘지 아니한가’라는 공자의 얘기는 한낱 허사로만 들린다. 그들 가슴에 ‘뛰는 청춘(靑春)’이 있기나 한 걸까.