박광희 기자의 ‘세상만사’

옛 전통사회에서 아이들은 할머니와 할아버지의 온기(溫氣)를 이슬처럼 받아먹으며 자랐다. 꼭 조손(祖孫)가정이 아니어도 손(孫)이 귀한 집일수록 그 친밀도는 더했다. 어미의 젖을 떼고 걸음마를 익히면서 아우를 볼 즈음엔 아이의 치외법권적(治外法權的) 공간은 할머니의 치마폭이오 할아버지의 사랑방 이었다. 어미 아비 그 누구도 그 공간에서는 아이를 어쩌지 못했다.

삼대(三代)가 할아버지-아버지와 삼촌들- 할머니와 부녀자 식구들, 이렇게 세 그룹으로 나뉘어 차려지는 조반상(朝飯床) 자리에서도 맏손자는 유일하게 제일 아랫목에 차려지는 제일 윗어른 할아버지, 그것도 할아버지의 무르팍에 앉아 독상(獨床)을 받았다.

맨 윗목 커다란 두레반(飯)의 끝자리에 앉아 대가족의 식사수발로 버석와삭 문지방을 넘나들던 아이의 어미는 제 새끼의 이런 모습을 흐뭇하게 바라보며 자존감 속에서 된 시집살이의 설움을 삭였다.

그런 손자가 ‘국민학교’에 입학하자 할머니에게는 아주 특별한 연중 나들이가 생겨났다. 봄소풍과 가을소풍, 그리고 교정 하늘가득 만국기가 휘날리는 가을운동회였다. 신새벽부터 윤기가 잘잘 흐르는 흰쌀밥에 고기조림이며 오징어포·멸치볶음 등 갖가지 맛나는 음식과 과일, 음료수 등을 바리바리 싸들고는 며느리를 앞장세워 원족(遠足, 소풍)길이며 학교 운동회 나들이에 나섰다. 쪽진 머리에 새하얀 세모시 치마 저고리, 흰고무신을 단아하게 차려 입은 할머니의 모습은 봄철 아지랑이 속에서 나풀거리는 한 마리의 작은 흰나비 같았다.

그 적에도 할머니 혹은 할아버지가 대처로 나간 자식들이 생활고로 아이들을 떠맡겨 손자들을 직접 양육하는 조손가정이 없진 않았지만, 요즘처럼 ‘황혼육아족(黃昏育兒族)’이라 부르진 않았다. 2012년 통계청 자료에 의하면 젊은 맞벌이 부부가 대략 전국에 510만 가구쯤 되는데, 이중 절반인 250만 가구가 50대 중후반에서 60~70대(代) 조부모에게 육아를 맡기고 있대서 그렇게 지칭한다니 참으로 별난 세태가 아닐 수 없다.

심지어는 이들 ‘황혼육아족’이 아이를 업을 때 두르는 포대기며 면기저귀, 명품 유모차 등 고가 아동용품 구매자의 60%에 이른다는 것이다. 물론 자녀를 키워 본 경험에 비교적 안정적인 경제력을 갖추고 있는 경우에야 아이들에게 크게 나쁠 것도 없어 탓할 바는 못된다.

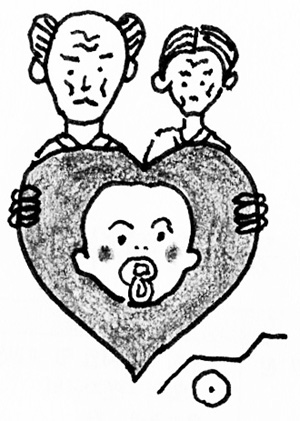

그러나 제 아비가, 어미가 누군지도 모르는 상황에서 할아버지, 할머니를 저를 낳아준 아빠, 엄마로 알고 ‘하빠(할아버지+아빠)’ 혹은 ‘할마(할머니+엄마)’로 부르는 조손가정의 아이들을 생각하면 가슴이 먹먹해 진다.