박광희 기자의 ‘세상만사’

해가 바뀐지 한달이 훌쩍 흘러가버렸는데도 세상이 어수선 해서인지 새해의 정취를 느낄 수가 없다. 1월보다야 음력 정월(正月)이 더 정감 있게 느껴지는 것은 예부터 우리 민족이 설을 쇠는 과세(過歲) 기준을 음력 정월에 두었기 때문이다. 세상살이가 팍팍하고 곤궁해도 이때만큼은 모든 것이 여유로움으로 넘쳐났다. 여기 저기 흩어져 있던 구족(九族)이 한데 모여 끈끈한 혈육의 정을 나누는 것도 이때다.

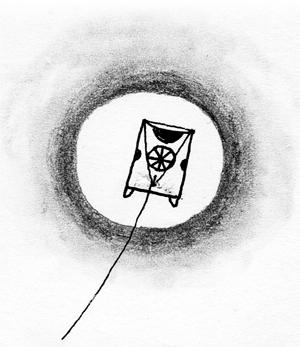

‘정월은 이른 봄이니 입춘 우수 절기로다/산 속 깊은 골짜기에 눈과 얼음 남았으나/평야 마을 넓은 들은 풍경이 바뀌도다/…/새해 세배 함은 인정 많고 좋은 풍속이니/새옷 차려 입고 친척 이웃 서로 찾아/어른 아이 할 것 없이 삼삼오오 다닐 적에/와삭버석 울긋불긋 옷차림이 화려하다/사내아이 연날리기 계집아이 널 뛰기요./윷놀이 내기하기 소년들 놀이로다.’

<농가월령가> ‘정월령(正月令)’에서 그린 옛적의 정월 설 풍경이다. 어렸을 적 기억이지만 설이 가까워 오면 마을은 조청(造淸)을 고는 들큼한 단내며 산자를 튀기고 부침개질 하는 구수한 기름냄새로 호사스러운 몸살을 앓았다.

설날 아침, 차례를 지낸 다음 사골육수로 국물을 내고 얇게 지진 계란, 쇠고기, 빨간 실고추 고명을 얹은 떡국 한 그릇을 먹고 나서 상을 물린 다음에는 집안 어른들에게 돌아가며 세배를 했다. 그리고 차례음식과 집에서 담근 약주를 챙겨들고 앞서거니 뒤서거니 집을 나서 한마장이 채 안되는 할아버지 묘소에 가 성묘를 했다. 그렇게 오전의 집안 일정이 대충 끝나면 아버지께서는 동네 어른들과 상청(喪廳, 돌아가신 분의 신주를 모신 곳)을 차려놓은 집에 찾아가 세배 인사의 예를 갖출 것을 당부하셨다.

그러나 뭐니뭐니 해도 설 명절 분위기의 절정은 정월대보름이었다. 전날인 열나흗날 저녁에는 오곡밥 아홉그릇을 먹고 마당을 아홉번 쓸어야 복이 온다는 속설도 돌아다녔다. 대보름날 해가 뜨기 전인 신새벽에 친구집을 돌며 더위팔기를 하고 들어오면 어머니는 명이주(明耳酒)라는 귀밝이술을 액막이로 한잔 음복하게 하고 이어 호두와 밤 등 부럼을 한 두알씩 깨게 하셨다. 한 해 무탈하라는 어머니의 간절한 기원이 거기에 담겨 있었다.

마을에서는 공동식수원인 큰우물에 가 동제(洞祭)를 지내고 제수로 잡은 돼지고기 한덩어리씩을 한 곳 빠짐없이 집집마다 돌렸다. 그리고 마을회관 마당에서는 왁자하게 농기구 등의 경품을 건 척사(擲柶, 윷놀이) 대회가 두레(농악)판 속에서 사나흘씩 베풀어졌다. 조무래기들의 설레임 만큼이나 큰 시뻘건 보름달이 돋아오르기 시작하면 아이들의 쥐불놀이가 이곳 저곳 논·밭두렁에서 폭죽처럼 피어났다. 그러나 이제는 그러한 정월의 풍경들이 시름시름 사위어 가고 있어 아쉬움만 더한다.